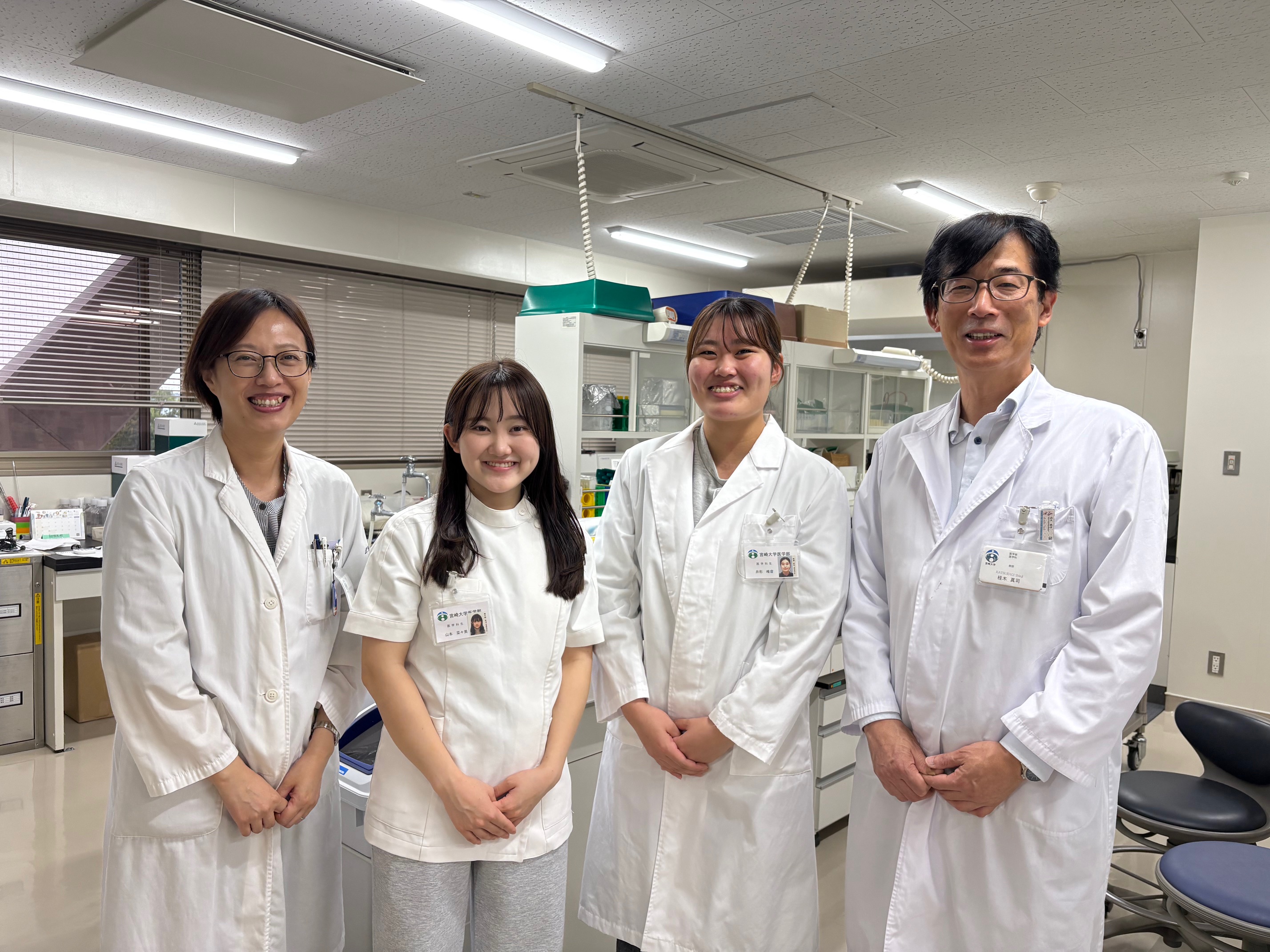

宮崎大学医学部3年生は毎年10月の1か月間大学病院の基礎講座、臨床講座で研究室配属を体験します。産婦人科には今年は2名の3年生が勉強に来ています。井形唯音(いがたゆいね)さんと山本菜々美(やまもとななみ)さんです。

二人ともとてもしっかりとした学生さんです。産婦人科の基礎実験に日々熱心に取り組んでいます。そんなお二人に自己紹介をしてもらいます。まず井形唯音さんです。井形さんには宮崎、宮崎大学の魅力、産婦人科の研究室配属にかける思いを語っていただきます。どうぞ最後までごゆっくりお読みください。

宮崎大学医学部医学科3年、井形唯音です。女子バレー部とゴルフ部に所属しています。私が思う宮崎の魅力は、食べ物が美味しいところと自然豊かなところです。チキン南蛮や辛麺などはボリューミーでお店によって味が違うので何度食べても飽きません!また、海も山も星空も綺麗で心癒されます。そんな場所にある宮崎大学は、人とのつながり、ネットワークの強さが魅力です。部活で出会った尊敬できる先輩方、信頼できる同期、かわいい後輩とのつながりは将来宮崎で働く私にとって大きな財産になるとすでに感じています。

宮崎大学では、医学科3年生の10月から約1ヶ月間、研究室配属が行われます。私は、産婦人科医に興味があることと以前産婦人科の研究室配属に行かれた先輩のお話を聞いていて産婦人科の研究や臨床の場に魅力を感じていたのでこの研究室を選びました。

現在、ローヤルゼリーの投与により低酸素虚血性脳障害を改善できるのかという研究を中心に研究活動をしたり、臨床の現場でも学ばせていただいたりしています。まだ知識も浅い私たちに、桂木教授や楊先生方は優しく丁寧に指導してくださり、充実した日々を過ごせています。今週研究の簡単な結果が出て、ローヤルゼリー投与群は非投与群に比べて脳障害がない又は規模が小さいという、低酸素虚血性脳障害へのローヤルゼリー投与の効果への期待を感じ得る結果にワクワクしました。

来週からは顕微鏡を使って脳障害の様子を詳しく観察して、結果をまとめて発表の準備に取りかかります。自分の頭でうまく整理して、後輩にもわかりやすい発表に仕上げることが目標です。最後まで積極的に学ぶ姿勢を大切に、良い研究発表ができるように頑張りたいと思います。先生方、引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします。

すばらしいですね。産婦人科の研究室に来ていただき、ありがとうございます。実験も順調に進んでいるようで、今週の結果もとても楽しみです。

常位胎盤早期剥離や前置胎盤の出血、分娩中の低酸素血症などによる、胎児期、新生児期の低酸素性虚血性脳症はその後の持続する脳障害に関連する重要な問題です。

私達産婦人科がそのなかで最も心を痛めるのは、出産時の低酸素によって脳障害が残ってしまう赤ちゃんを目にしたときです。出生後の呼吸・循環管理をどれほど尽くしても、一度起こってしまった脳障害を取り戻すことはできません。

今回の低酸素虚血性脳障害への保護効果を探る研究は、非常に意義のある挑戦です。もしこの研究が進展すれば、未来の子どもたちが健康に生まれ、障害なく成長できる可能性が広がります。まさに“未来への光”を見出す研究といえるでしょう。

このような研究は、医師である前に「生命に寄り添う科学者」としての第一歩です。

産婦人科に限らず、どの分野の医療も、先人たちのたゆまぬ努力と、小さな一歩の積み重ねによって築かれています。あなたの一歩は小さくても振り返れば大きな進歩になります。

私たち一人ひとりが小さな石を積み上げることで、やがて確かな道ができていくのです。

「僕の前に道はない 僕の後ろに道はできる」――高村光太郎の詩のように、皆さん自身の歩みが後輩たちの道を照らしていきます。

NICUでは、いまもなお重度の低酸素性脳症を完全に治すことはできません。

私自身、1995年に医師となって以来、数多くの新生児を救命してきましたが、救えなかった命も多くありました。

その子どもたちとご家族の思いを胸に、私たちはこの研究を進めています。

現在、この分野で唯一確立された治療は脳低温療法のみです。

私たちはそこに新たな希望の道を切り拓こうとしています。

どうかこの貴重な経験を糧に、井形さんをはじめ、次の世代の医師としての歩みを一歩ずつ進めてください。

あなたの努力が、未来の命を救う力となります。

心から応援しています。ファイトです!

世界中の多くの子どもたち、お母さんたち、お父さんたちが、この医療の進歩を見守っています。