当講座の大栗伸行研究員が、第31回(2026年度) 日本血栓止血学会 学術奨励賞 を受賞しました。

静脈血栓症における、凝固XI因子の局在と作用を明らかとした研究内容 (RPTH2025)が評価されました。 (研究内容の概説はこちら)

本賞は、45歳以下の日本血栓止血学会会員で、血栓止血学の分野で学問の進歩に寄与する顕著な業績をあげた研究者に授与されるもので、1994年から続く伝統ある賞です。(血栓止血学会webサイト)

当講座では、6人目の受賞となります。

2026年5月に行われる第48回日本血栓止血学会学術集会で、受賞講演が行われます。

山下 篤 教授 Pathology International High Citation Award 2025!

当講座の山下篤教授が、日本病理学会発行の国際誌であるPathology International において、High Citation Award 2025を受賞されました(リンク)。

動脈血栓・静脈血栓のそれぞれについて、その発生・進展機序について、病理学的見地から述べた総説が受賞となりました。

本論文は、日本病理学会学術奨励賞(A演説)の受賞により、招待総説として執筆されたものです。

本講座では、浅田祐士郎名誉教授に続き、2人目の受賞となります。

Yamashita A, Asada Y. Underlying mechanisms of thrombus formation/growth in atherothrombosis and deep vein thrombosis. Pathol Int. 2023;73(2):65-80. doi: 10.1111/pin.13305.

業績2025を追加しました

本年(2025年)の当講座の業績を追加しました。

上部タブ「Works」あるいはリンクからご覧ください。

血管病理研究会で発表を行いました

当講座の前川助教らが、東京で行われた第30回日本血管病理研究会で、研究成果ならびに症例報告の発表を行いました。

-

前川和也, 杉田千泰, 魏 峻洸, 大栗伸行, 浅田祐士郎, 山下 篤. 血液凝固VIII因子活性の増加はプラークびらんの血栓形成を促進する. 第30回日本血管病理研究会(東京, 11/22-23, 2025)

-

前川和也, 山本紗子, 内田暁子, 松浦祐之介, 海北幸一, 山下 篤. 心房中隔欠損による肺高血圧症の1剖検例. 第30回日本血管病理研究会(東京, 11/22-23, 2025)

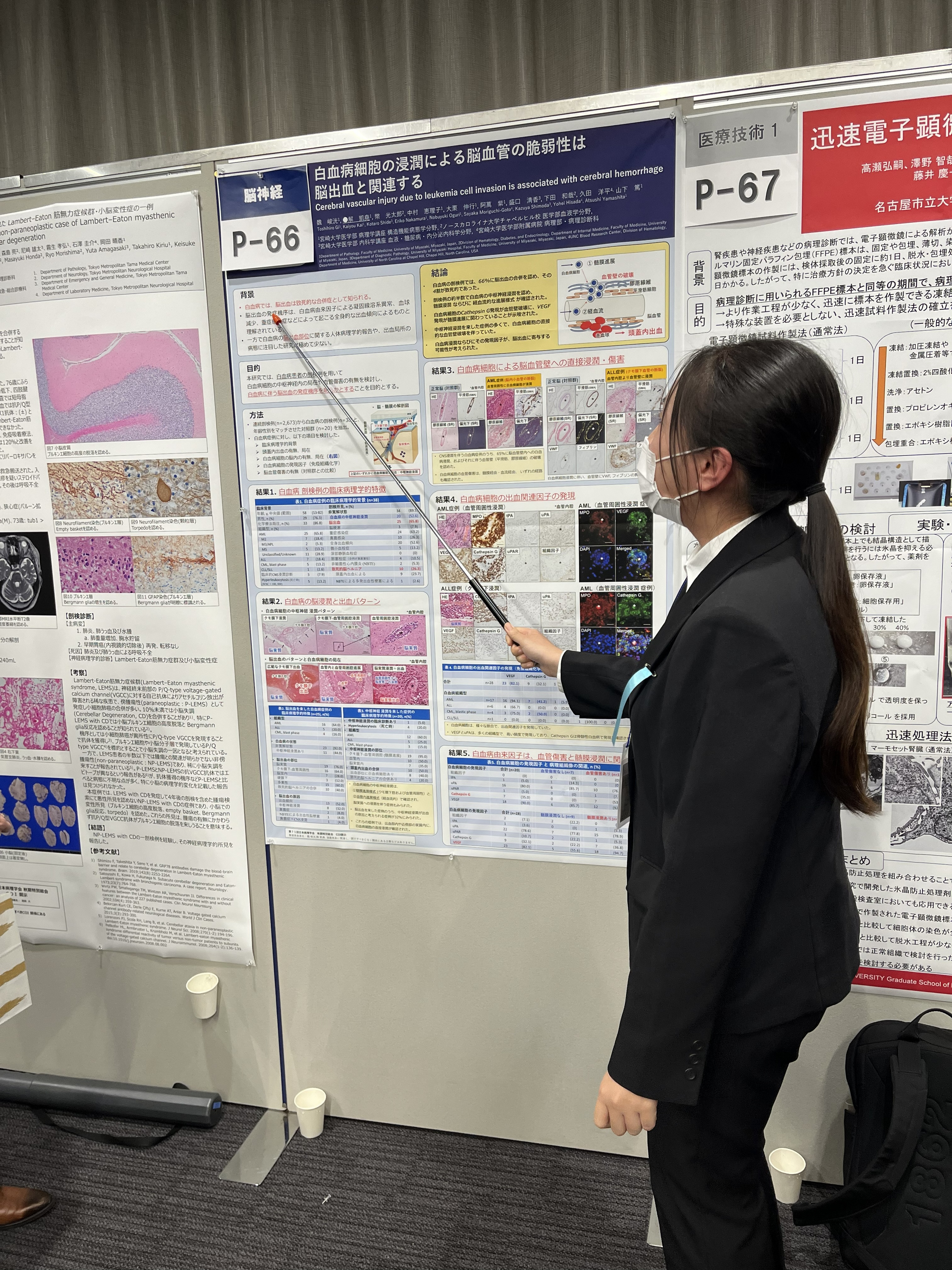

秋期病理学会で発表を行いました

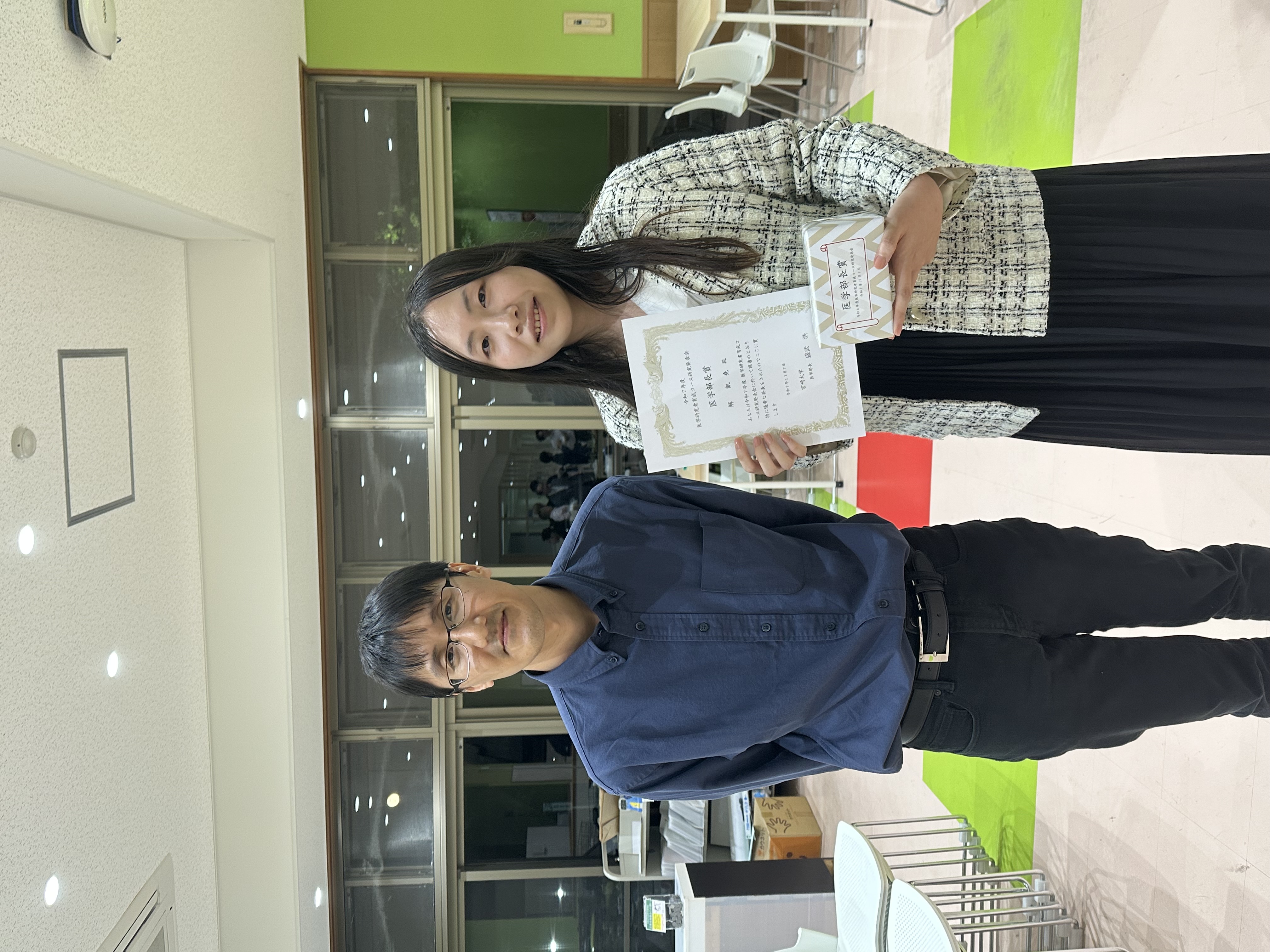

研究者育成コース研究発表会で受賞!

「第13回秋の病理学校」を開催しました!

2025.10.18 (土)に、日本病理学会九州沖縄支部が主催する「第13回秋の病理学校」を開催しました。

本年度は、宮崎大学医学部病理学講座(構造機能病態学分野・腫瘍形態病態学分野 合同)が主幹となり行いました。今回、新たな試みとして、各大学を基幹とするマルチサテライト形式を採用し、各大学のサテライト会場とオンラインで繋ぎ、企画を進行しました。

宮崎大学からは、医学生・研修医の先生に、会場参加 13人・オンライン参加1人と、多くの出席をいただきました。

内容としては、病理医と仕事紹介から、実際の病理診断、剖検による病態解明、研究や留学、キャリア形成にいたるまで、多岐にわたる企画を用意しました。

参加いただいた皆様の、病理学そのものに対する理解や、今後のキャリア・進路選択への参考になってくれたなら、主幹校としてうれしく思います。

来年以降も、九州沖縄管内の医学部が主幹となって開催予定ですので、ぜひ参加いただけると幸いです。

末筆とはなりますが、関係されたスタッフの皆様、スポンサーとなっていただいた企業・病院施設の皆様に、深くお礼申し上げます。

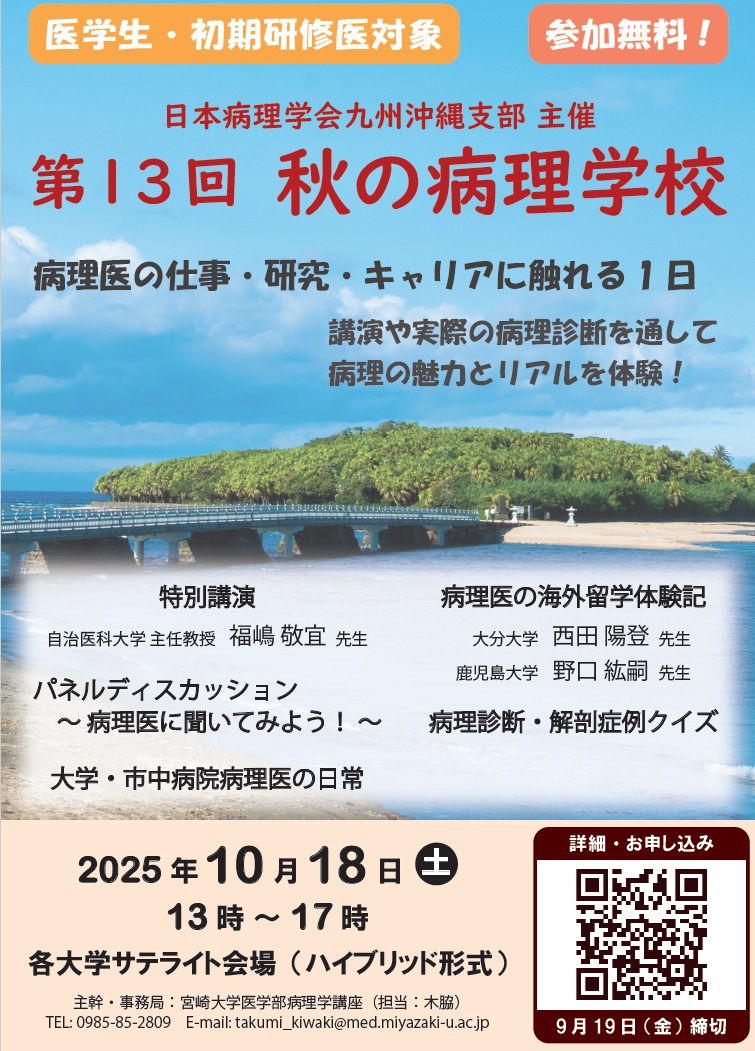

第13回秋の病理学校が開催されます!!!

日本病理学会九州沖縄支部が、毎年開催している秋の病理学校が、今年も開催されます。

実際の病理診断や、特別講義などを通して、病理の魅力を知ってもらうことを趣旨としています。

例年好評をいただいているこの企画ですが、本年は宮崎大学が主幹となります。

本年は、九州の各大学会場を基幹としたオンライン・マルチサテライト方式で開催いたします。

病理学・病理診断に少しでも興味のある医学生(全学年対象)・初期研修医はぜひご参加ください。

宮崎大学医学部は、医学部講義棟で開催します

参加登録はこちら(登録締め切り 2025.9.19まで)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqOWKE2DHrF1iFn1t65ehkjzEu-1z6-i9WsOkBHGc8A3FgbA/viewform

開催概要:

第13回 日本病理学会九州沖縄支部 秋の病理学校

プログラム(案)

13:00 開会挨拶

日本病理学会九州沖縄支部 支部長 久岡 正典 先生

第13回秋の病理学校 世話人 山下 篤

病理医の日常

市中病院の日常 (講演者調整中)

大学の日常 (講演者調整中)

パネルディスカッション「病理医に聞いてみよう」

休憩

特別講演

自治医科大学病理学 主任教授 福嶋 敬宜 先生

休憩

特別企画「病理医の海外留学体験記」

大分大学診断病理学講座 西田 陽登 先生

鹿児島大学医歯薬総合研究科病理学分野 野口 紘嗣 先生

休憩

症例クイズ・解剖症例検討会

17:00 閉会挨拶

第13回秋の病理学校 世話人 佐藤 勇一郎

Case report: KIC3 variants in tricho-hepato-enteric syndrome with hemochromatosis

当講座の阿萬助教らが共著となり、SKIC3遺伝子の新規変異によるTricho-hepato-enteric syndrome(THES)に新生児へモクロマトーシスを合併した症例を報告しました。

本疾患は、難治性下痢や毛髪異常、肝障害などを特徴とする極めて稀な常染色体劣性疾患です。今回、母由来のフレームシフト変異(c.815_816del)と父由来のミスセンス変異(c.2284G>A)というSKIC3の複合ヘテロ接合性変異を同定しました。

本講座では、剖検での肝ヘモクロマトーシスの詳細な評価を行っています。

本症例は、THESと新生児へモクロマトーシスの関連を分子レベルで示した初の報告であり、SKIC3機能異常と鉄代謝異常の関係を明らかにする上で重要な知見と考えられます。

Ochiai K, Aoki Y, Yamada N, Aman M, Yamashita A, Yamaguchi M, Nakato D, Takenouchi T, Kosaki K, Kodama Y, Moritake H. Novel SKIC3 variants in tricho-hepato-enteric syndrome with hemochromatosis. Hum Genome Var. 2025;12:14.

doi: 10.1038/s41439-025-00318-y.

大栗研究員がYoung investigator awardを受賞

The 5th Japan-China Joint Rabbit Bioscience Forum (2025.7.11-13, Hokkaido University)で、大栗研究員がYoung investigator award を受賞しました。

大栗先生、おめでとうございます。

発表演題:

Oguri N. (Oral presentation): “Factor XI localization in human venous thrombus and function of activated factor XI on venous thrombus formation and hemostasis in rabbit.”

受賞した研究内容については、過去の投稿をご覧ください。