野球肘ってなに?

スポーツ傷害Q&A

野球肘とは?

「野球肘」とは野球に代表する投球スポーツによっておこる肘の骨、軟骨や関節の内側、外側にある靭帯障害や腱付着部の障害の総称を表した言葉です。

野球肘ってどうして生じるの?

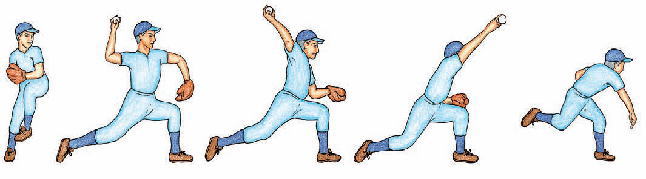

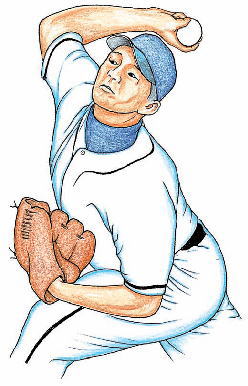

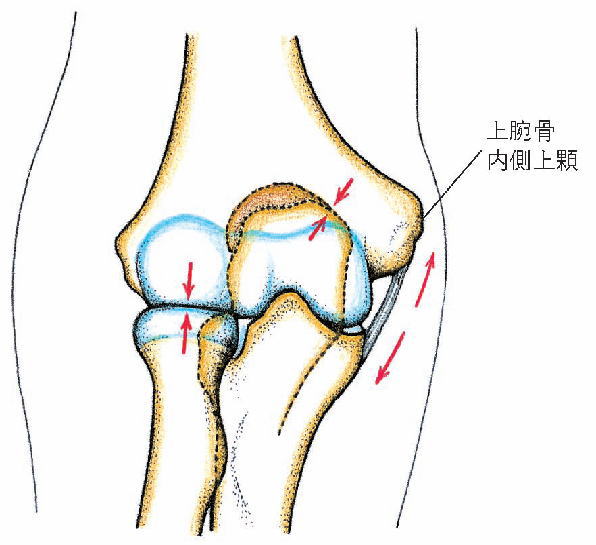

投球動作の加速期(図1)に肘を外に反らせる力が加わるので肘の内側に張っている靭帯(内側側腹靭帯)が緊張します。上腕骨内側上顆には腕をねじる働きの筋肉や手関節、手指を曲げる筋肉が集中して付着しています。投球動作でこれらの筋肉も同時に強く働くのでその間に牽引力(引っ張る力)が集中します。その結果内側側副靭帯が損傷されたり骨端線の不全断裂を起こしたりします。さらに外側に圧迫する力が加わると離断性骨軟骨炎を起こしたり、投球時に肘が過剰に伸びた状態になるので肘頭の疲労骨折を起こすこともあります。【図参照】

どういう部位に生じやすいの?

肘の内側が最も多く、外側、後方に痛みが出ることもあります。

痛みの部位によって疑われる疾患が異なってきます。

- 肘関節の内側に痛みを訴える野球肘:上腕骨内上顆裂離、内上顆骨端線離開、内側側副靱帯損傷など

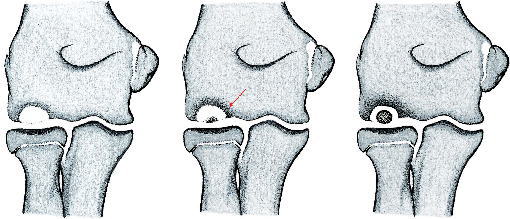

- 肘関節の外側に痛みを訴える野球肘:上腕骨小頭離断性骨軟骨炎、滑膜ひだ障害など

- 肘関節の後方に痛みを訴える野球肘:肘頭骨端離開、肘頭骨端線閉鎖不全、肘頭骨棘骨折、肘頭疲労骨折など。

症状は?

発症初期は投球時に軽い肘関節の痛みがみられます。

前腕へ放散する痛みや腕のだるさ、引っかかり感を訴えることもあります。病状が悪化する関節の動きが制限され腕が動かせなくなることもあります。

*離断性骨軟骨炎の病期*

どういう選手がなりやすいの?

ある統計では以下にあげられるような例に多いといわれています。

- 握力が強い選手

- 肩の筋力が強い選手

- 投球スピードのある選手

- フォームが悪い選手より良い選手

- 投球が上達する頃

- 遠投を多く行うチーム

- 投手

- 身長が大きい選手

- 10歳~12歳の初発が多い

治療は?

保存療法

- 患側での投球禁止

- 健側での投球励行

- 打撃練習で大振り禁止、疼痛出現時は中止

- 守備練習は患側で投球しない

- 試合は患側で投球しなければOK

- 腕立て伏せ、跳び箱、逆立ち、腕相撲などの肘に負荷がかかる動作の禁止

手術療法

手術適応は発症部位、程度、時期、保存的治療の効果の有無で判定しますが、手術方法としては内視鏡による治療や骨軟骨片を固定する方法や、骨切術や靭帯再建術など様々な方法があります。

野球肘を早期発見、予防するために気をつけることは?

- 成長期の骨や関節は損傷しやすいことを認識する

- 小学生の時期はいろいろな動きをうまくできることを目標にする

- 小学生には腕立て伏せなどの上肢筋力訓練を行わせない

- 小学生にはスピードやパワーを求めず、コントロール重視の指導をする。

- 全力投球や、遠投を行わせずワンバウンド投球を勧める

- 小中学生の投球数は75球/日以内とする

- 身長の伸びが完了する中学2年生頃からパワーやスピードを鍛える

- 小中学生の投球の調子が下がったら野球肘の発症を疑う

- 投球時に違和感が出現したら投球を中止させる

- 違和感が持続する場合や、痛みが出現したら早期に病院受診させる

練習日数と時間について

- 小学生では、週3日以内、1日2時間以内が望ましい。

- 中学生・高校生では、週1日以上の休養日が必要で、個々の選手の体力と技術に応じた練習量と内容が望ましい。

- 投球数は、試合を含めて

小学生では、1日50球以内、週200球以内、

中学生では、1日70球以内、週350球以内、

高校生では、1日100球以内、週500球以内、が望ましい。

なお、1日2試合の登板は禁止すべきといわれています。

【参考文献】

図:図で説く整形外科疾患 外来診療のヒント

文献:クラブ活動における上肢障害の管理(Orthopaedics vol21 No13)

関節外科 vol27 no.8(2008)

上肢障害・外傷後療法マニュアル