泌尿器科代表疾病

当科で治療を行う代表的な疾患は以下の通りです。

宮崎大学医学部附属病院泌尿器科では、子供からお年寄りまでのさまざまな泌尿器科の病気に対して、最先端の治療を安全に提供できるように心がけております。このページでは、当科で治療する主な疾患、特徴的な治療法を行っている疾患を紹介します。現在、ご紹介していない治療対象の疾患も数多くあります。今後、掲載していきますので、ご期待ください。

- 前立腺がん(ぜんりつせんがん)

-

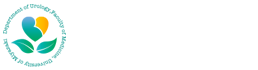

<前立腺とは> 前立腺とは、男性のみが持ち、尿を貯める袋(膀胱)と、そこから尿が出る管(尿道)の繋ぎ目の部分を取り囲む様にして存在します。 (図1)精巣から精子を運ぶ管(精管)が前立腺の中を通っており、精液の液体成分の一部を作っています。前立腺が加齢と共に大きくなることを前立腺肥大症と呼び、人によっては尿が出にくくなったり、尿の回数が増えたりします。

<前立腺がんとは> 前立腺に発生する悪性腫瘍のことを前立腺がんと呼びます。その原因については不明ですが、加齢、高脂肪食、慢性炎症などが、がんの発生に影響を及ぼすと言われています。また、アジア人よりも欧米人で発症率が高いこと、前立腺がんの家族歴があると発症率が高いことなどから、遺伝的要素の関与も示唆されています。

<前立腺がんと血中PSA検査> 前立腺がんの診断において欠かせないのが、血中PSA(前立腺特異抗原)検査です。一般的に血中PSA値が4ng/ml以上で前立腺がんを疑います。PSA値と前立腺がん発見率は相関しており、4-10ng/mlだと20-30%、10-20 ng/mlだと30-40%、20 ng/mlを超えると50%以上の方に前立腺がんが見つかります。また、PSA値が高ければ、それだけ進行がんが見つかる可能性も上がります。前立腺がんの早期診断のためには、50歳を超えた時点で1度はPSA検査を受けた方が良いと考えられています。

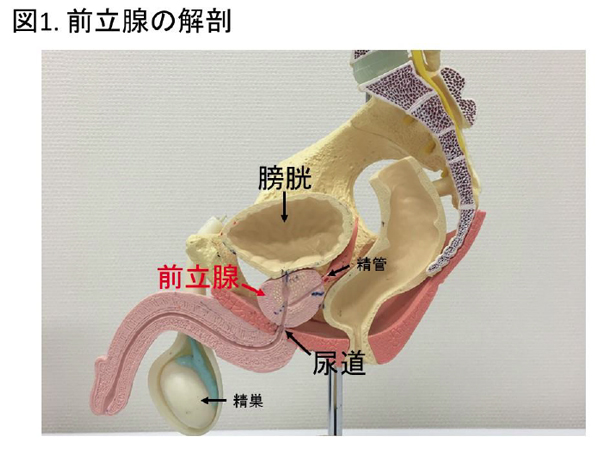

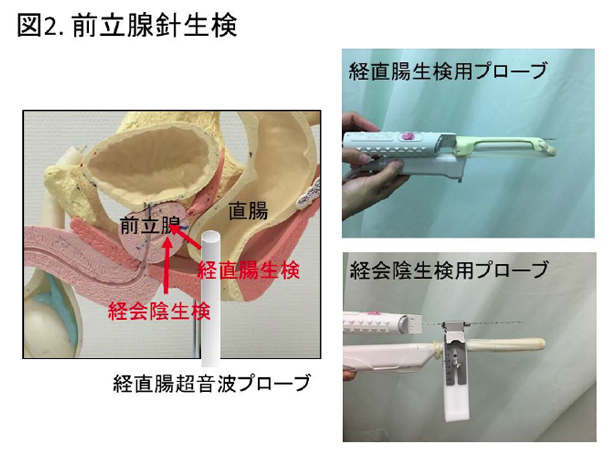

<前立腺癌の診断> 排尿症状があって泌尿器科を受診する、健康診断や人間ドックを受ける、あるいは骨の痛みなどから前立腺がんの骨転移を疑うなどの理由で、PSA検査を行い、その値が高いと、前立腺がんの確定診断のために前立腺針生検を行います。症例によっては、前立腺MRI検査を行い、前立腺がんの可能性が低ければ生検を行わないこともあります。また、前立腺肥大症によって上昇すると言われている血中フリーPSA値もある程度は参考になります。当施設では、経直腸超音波検査を行いながら、前立腺の位置を確認し、経直腸あるいは経会陰にて前立腺組織を10本から14本採取します。 (図2)患者の状態や希望に応じて、入院せずに外来処置室で仙骨麻酔下に行う場合と、2泊3日の入院で腰椎麻酔下に行う場合があります。前立腺がんが無かった場合は、その後に定期的にPSA検査を行い、PSA値が上昇してきた場合に再度前立腺生検を行います。前立腺がんが見つかった場合は、CT、骨シンチ、MRIによりがんの進行の程度の確認(ステージング)を行います。 (図3)病理学的悪性度の指標であるグリソンスコアや、診断時点でのPSA値などを考慮して治療法を選択します。

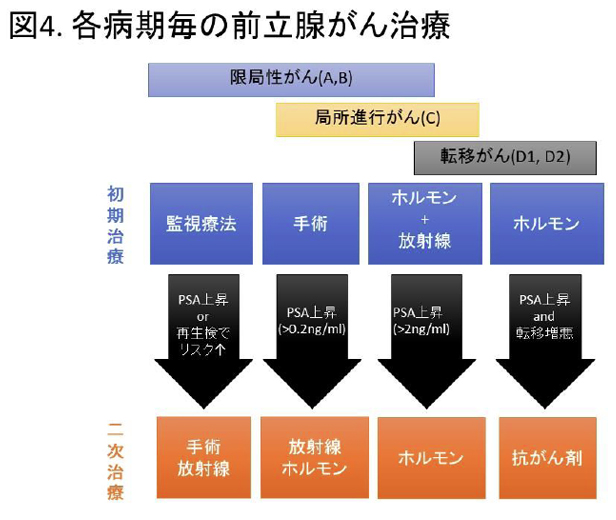

<前立腺がんの治療> 前立腺がんの治療は、それぞれの病期によりある程度決まっています。 (図4)しかし、最終的には各患者の年齢、合併症、全身状態、希望などを考慮して、個々に決めていきます。以下に、それぞれの治療について詳しく示します。

監視療法:前立腺がんは、他の病気で死亡された方の約40%に潜在的に見つかると報告されており、それらは潜在がんと呼ばれ、治療の必要が無いと言われています。限局性がん(病期A,B)の中でも、グリソンスコアが3+3または3+4の低悪性度で、PSAが低く、MRI検査で大きながんを認めない場合に監視療法の適応になります。すぐに治療を行わずにPSA値を定期的に測定し、その推移を確認しながら、1-2年毎にMRI検査や再生検を行い、癌の増大やグリソンスコアの悪化などが無いかを確認し、治療のタイミングを監視する方法です。欧米では広く浸透している方法ですが、本邦では、監視療法中に前立腺がんが進行するかもしれないという不安から、あまり受け入れが広がっていません。現在、宮崎大学では、「 早期前立腺がんに対する監視療法についての多施設共同研究(PRIAS study)」に参加しており、適応となる患者を登録し、その安全性や生活の質(QOL)などを前向きに調査しています。

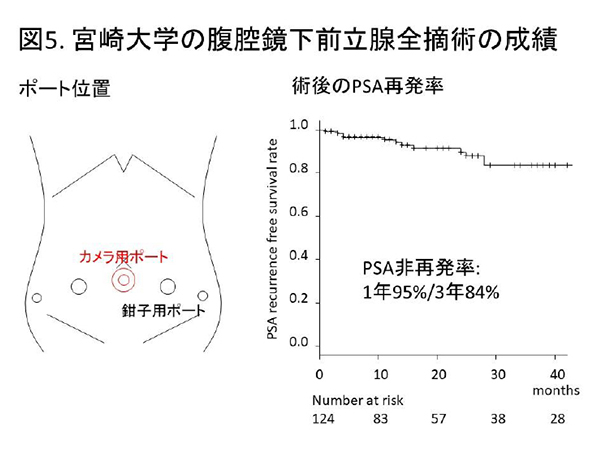

手術療法:限局性がん(病期A,B)および一部の局所進行がん(病期C)に対して手術療法が適応になります。原則として、75歳以下の方に行いますが、75-80歳の方でも全身状態や病期などに応じて施行することがあります。前立腺を摘出し、尿道と膀胱を吻合します。術後は尿道に管を留置して、約1週間後に抜去します。宮崎大学では、下腹部に5ヵ所の小さな穴を開け、そこから内視鏡、鉗子、ハサミなどを挿入して行う腹腔鏡下前立腺全摘術を行っています。また、3D内視鏡を用いることで、より安全な手術を行っています。術後は定期的なPSA検査を行い、PSA値が0.2を超えた時点で再発と考え、CTや骨シンチによる転移の有無の検索を行った後、放射線治療やホルモン療法などの2次治療を行います。宮崎大学における2012年から2017年までの前立腺全摘術後のPSA再発率は、5年で約15-20%と良好な成績です。(図5)

2019年10月より、ダビンチXi(https://j-robo.or.jp/da-vinci/)を用いたロボット支援前立腺全摘術を開始しました。ダビンチXiを用いると、その高解像度3D内視鏡による立体的な視野と、自由度の高い鉗子操作により、従来の腹腔鏡手術と比べて、より繊細な手術が可能です。特に、前立腺周囲にある排尿や勃起に関わる神経を温存する技術や、前立腺摘除後に膀胱と尿道を吻合する技術が向上し、がんの根治性を損なうことなく、術中術後の合併症の軽減につながるとされています。これまでの腹腔鏡下手術の経験を活かして、ダビンチXiのメリットを最大限活用することで、さらなる手術成績の向上が期待できると考えています。

2019年10月より、ダビンチXi(https://j-robo.or.jp/da-vinci/)を用いたロボット支援前立腺全摘術を開始しました。ダビンチXiを用いると、その高解像度3D内視鏡による立体的な視野と、自由度の高い鉗子操作により、従来の腹腔鏡手術と比べて、より繊細な手術が可能です。特に、前立腺周囲にある排尿や勃起に関わる神経を温存する技術や、前立腺摘除後に膀胱と尿道を吻合する技術が向上し、がんの根治性を損なうことなく、術中術後の合併症の軽減につながるとされています。これまでの腹腔鏡下手術の経験を活かして、ダビンチXiのメリットを最大限活用することで、さらなる手術成績の向上が期待できると考えています。

放射線療法:80歳以上の限局性がん(病期A,B)及び局所進行がん(病期C)と、一部の骨盤内リンパ節転移のあるがん(病期D1)に対して放射線療法が適応になります。まずは約半年間のホルモン療法を行うことによりがんを縮小させた後に、前立腺に対して放射線照射を行います。宮崎大学では、強度変調放射線治療(IMRT)を行っており、膀胱や直腸などの周囲臓器にできるだけ当たらない様にして、高線量の放射線を当てることが可能です。治療成績は手術と同程度であり、年齢や合併症などのために手術を出来ない方に対しても安全に施行することが可能です。入院の必要はありませんが、治療期間が約2ヵ月と長いこと、治療後に膀胱や直腸より出血を来す可能性があること、放射線療法後の手術は合併症の危険が高いこと、長期間の経過観察では2次発がんの可能性が指摘されていることなどを考慮して治療を選択します。また、宮崎大学関連病院では、小さな線源を前立腺に埋め込む小線源療法も行っており、限局性がんに対しては単回の治療で終わるというメリットがあり、希望に応じて紹介することも可能です。

ホルモン療法:前立腺がんの約10-20%では、診断時に骨を中心とした転移を認めます。骨盤内リンパ節を超えた遠隔転移のあるがん(病期D2)に対してホルモン療法が適応になります。1次ホルモン療法には、LH-RHアゴニスト(リュープリン、ゾラデックス)かLH-RHアンタゴニスト(ゴナックス)を1~6ヵ月毎に注射します。これらの注射により、両側の精巣を摘除するのと同じ程度に男性ホルモン(アンドロゲン)を低下させることが出来ます。アンドロゲンが低下すると、ほとんどの前立腺がんは転移部位も含めて縮小し、その作用を利用する治療がホルモン療法と呼ばれています。抗アンドロゲン剤(ビカルタミド、フルタミド)は前立腺がんのアンドロゲン受容体をブロックする作用があり、本邦では1次治療から併用することが多いです。前立腺がんが縮小しているかどうかを、血中PSA値の推移と定期的な画像検査により確認します。1次ホルモン療法により平均2年間は前立腺がんが縮小するのですが、その効果が無くなってきた状態の前立腺がんを去勢抵抗性前立腺がんと呼びます。以前より使用されている女性ホルモン剤(エストラサイト、プロセキソール)に加えて、新規抗アンドロゲン剤(エンザルタミド)やアンドロゲン合成阻害剤(アビラテロン)が2014年より去勢抵抗性前立腺がんに対する有効な薬剤として本邦でも使用可能となりました。一部の転移を有する前立腺がんには1次ホルモン療法としてそれらの薬剤を併用することもありますが、どのような症例にどのタイミングでそれらの薬剤を使用すれば良いのかは、明確な基準がありません。宮崎大学では、「 前立腺生検組織を用いたエンザルタミド治療効果予測マーカーの探索」という研究を行っており、患者毎に最も適した治療薬を選択するプレシジョン医療を目指しています。

抗がん剤治療:去勢抵抗性前立腺がんに対して、以前よりタキサン系抗がん剤であるドセタキセルが使用されてきました。ドセタキセルは点滴剤であり、3-4週毎に治療を行います。骨髄の造血細胞にも影響を及ぼすため、白血球が低下するという副作用を認めることがあり、それに伴う感染症の発症には注意が必要です。宮崎大学では初回の治療は入院下に行いますが、2回目以降は患者の状態が良ければ、外来化学療法室にて治療を行っています。新規のタキサン系抗がん剤であるカバジタキセルが2014年より本邦で使用可能となりました。ドセタキセルによる治療に抵抗性となった患者にも有効なことがあります。ドセタキセルと同様に点滴剤であり、3-4週毎に治療を行いますが、同じく白血球が低下する可能性が高いので、宮崎大学では、前もって白血球を上昇させる薬剤を投与して予防します。いずれも高齢者や全身状態が悪い患者には量を減らして投与しますが、85歳以上の高齢者には使用が難しい場合が多いです。

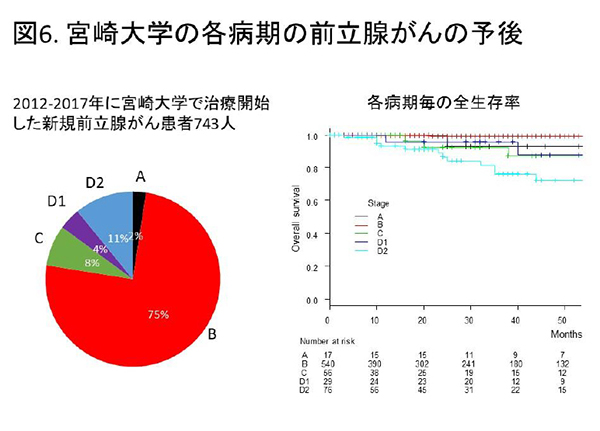

<前立腺がんの予後> 一般的に、早期前立腺がんの予後は極めて良好です。宮崎大学では、約80%の患者が病期C以下の早期がんであり、それらの患者に手術療法や放射線療法を行った場合の5年生存率は95%を超えています。 (図6)また、病期D1,2の進行性前立腺癌に対しても、ホルモン療法や抗がん剤治療などを適切に行うことにより、最近の症例の5年生存率は約80%です。 (図6)前立腺がんと診断されても、適切な治療を行うことで、根治あるいは長期間の予後が期待できます。宮崎大学では、長期間の治療や治療後経過観察をより簡便にするために、「 前立腺がん連携クリニカルパス」を用いて、開業医や各地域の病院との地域連携を積極的に行っています。関連施設において、血中PSA検査を定期的に行い、基準値以上のPSA上昇を認めた時点で大学病院を受診してもらい、各種画像検査を行った上で、次の治療を考慮します。PSA上昇が無ければ、1年毎に大学病院を受診してもらい、経過を確認します。

- 腎がん(じんがん)

-

腎臓と尿路について

腎臓は肋骨下縁の高さの背部(腸などの消化管を包む腹膜の後方)、やや正中側にあるソラマメ状の形をした臓器で、左右1つずつあります。腎臓は、主に尿を産生する実質と尿を集めて尿管、膀胱へ連続する管状の尿路に大きく分けられます(腎臓にある部分の尿路は腎盂と呼びます)。このため、腎臓にできるがんも、腎実質にできる腎がん(腎細胞がん)と腎盂にできる腎盂がんに分けられ、形や性質がまったく異なります。腎盂がんは尿管や膀胱に発生するがんと同じ種類(尿路がん、尿路上皮がん)に分類されますので、この項では腎がんについて解説します。

腎がん(腎細胞がん)

腎臓には、腎がんの他に良性の腫瘍(できもの)ができることがありますが、腎臓にできる腫瘍の90%以上は悪性(腎がん)であると言われています。腎がんにかかる頻度は10万人に6人程度、やや男性に多い傾向があります。発生する要因として喫煙、肥満があげられ、透析患者さんに発生率が高いことも知られています。また、フォン・ヒッペル・リンドウ(von Hippel-Lindau: VHL)病など、遺伝子が癌発生に関わっていることもあります。腎がんにもいくつかの種類(組織診断による分類)がありますが、最も多いのは(約80%)淡明細胞がんと呼ばれるタイプで、造影CT検査で特徴的な画像所見を見ることができます。

腎がんの症状と検査方法

腎がんの発生初期は無症状であることがほとんどです。また、がんを見つける手立てとなる血液マーカーも発見されていません。血尿がでたり、腰や横腹が痛くなったり、腹部にしこりを触れるのは、かなり大きながんになってからのことが多く、かつては早期がんの診断が困難でした。しかし、最近は人間ドックの普及(腹部エコー検査)や、CT検査などの画像検査技術が著しく向上したために、症状が全くない小さな腎がんが偶然見つかることが多くなってきました。

腎がんの治療:手術

腎がんの治療の基本は外科的切除術です。以前は腎がんの手術治療は片方の腎臓をすべて摘出することが行われていましたが、最近では可能な限り腎臓を残すように“がんと最小限度の周囲組織だけ”を摘出するような部分切除術も広く行われるようになりました。また、小さな傷で術後の痛みも少ない腹腔鏡による腎臓摘出や腎部分切除を導入しています。しかしながら手術方法につきましては、患者さん毎に、がんの存在部位、大きさや広がり方が異なりますので、最も適切な治療法を検討してご提示できるよう心がけております。

腎がんの治療:手術以外の治療法

もし診断された時点で腎がんが周囲の組織や臓器に広がっていたり、離れた部位・臓器に転移(腎がん細胞が他の臓器に移動して生着した状態のことを言います)していて、がんの完全切除が難しい場合には、がんを小さくしたり、進行を抑える効果がある薬を使用して治療を行います。現在使用することができる薬剤は、がん細胞が活動するために利用している細胞増殖因子と呼ばれるタンパク質の作用経路を阻害する薬剤(特定の分子を阻害するので、分子標的治療薬と呼んでいます)、ヒトが本来持っているがん細胞に対する免疫機能を再活性化させる免疫治療(免疫チェックポイント阻害薬)が挙げられます。またそれぞれの薬剤による単独の治療だけではなく、ご病状に合わせて手術や放射線治療も併用して、集学的に治療を行っています。

治療後の経過観察

手術による完全切除など、がんの治療がすべて終了した後も再発や転移が生じないか、注意深く経過観察することが必要です。定期検査は主にCT(胸部と腹部:胸部を撮影する理由は肺に転移しやすい傾向があるためです)で行います。腎がんは、10年目以降でも再発することがあるので、長期にわたる経過観察が必要です。また、検査(CT)の間隔は患者さんのご病状ごとに設定しております。 - 膀胱がん(ぼうこうがん)

-

発生のピークは60-70歳で、男女比は約3:1と男性に多く見られます。特殊な染料や化学薬品などにおいては膀胱発癌作用があることがわかっていますが、一般に大部分は原因不明です.また喫煙者や特定の鎮痛薬の常用者では4~10倍多いといわれています。最も多い自覚症状は見た目で尿に血が混じることで、痛みなどを伴わないことが特徴の1つです。また、検診などで尿に血がまざっていることが指摘された場合にも注意が必要です。診断には膀胱鏡(内視鏡検査)が最も重要です。

当科では痛みの少ない軟性鏡カメラ(柔らかい膀胱カメラ)を使用しています。明らかな隆起を伴わない上皮内癌では尿細胞診も有用です。また、腫瘍の深達度を検索するために各種の画像診断(CT・MRI・超音波など)が行われます。膀胱がんが疑われる場合には、入院し麻酔をかけた状態で、まず膀胱内にカメラを入れ、がんを電気メスで切除する手術を行います。最終的には腫瘍の一部を採取し、病理組織学的に診断します。内視鏡の手術で切除できない場合には、開腹して膀胱を摘出します。膀胱がなくなると尿をためることができなくなりますので、その場合何等かの尿路変更が必要となります。放射線治療や各種の抗がん剤を併用した化学療法は,転移性膀胱癌あるいは浸潤性膀胱癌の手術前後の補助療法としての適応が中心です。

また、主に経尿道的腫瘍切除後の再発予防を目的として各種の抗癌化学療法剤あるいは免疫療法薬剤を経尿道的にカテーテルを通じて注入する膀胱内注入療法がしばしば行われます。 - 停留精巣(ていりゅうせいそう)

-

男児の精巣は、胎児期(妊娠3ヶ月頃から9ヶ月までに)にお腹の中から陰嚢まで下降し、出生時には陰嚢内に位置するようになります。この生理的な精巣の下降が不十分で、精巣が途中で止まっている状態(陰嚢に精巣を触れない)を停留精巣といいます。

停留精巣の頻度は生下時3%〜5%(低出生体重児では20%)ですが、生後3ヶ月頃までは精巣の自然下降が期待でき、1歳時には1%程度となります。精巣が陰嚢内に触れない場合は小児泌尿器科医による診察が必要です。触診で精巣を触れる場合には停留精巣か移動性精巣です。

移動性精巣は緊張や刺激によって陰嚢にあった精巣が上昇してしまって陰嚢内に触れなくなった状態です。リラックスした状態や、入浴などで体が温まった状態では陰嚢内に位置します。ほとんどの場合は正常男児と同じように精巣が発達するため手術は不要ですが、数年後に上昇して手術が必要になる場合もあります。定期的な診察をおすすめします。

停留精巣で問題となる点は、精巣機能障害と悪性化です。精巣は一定の温度を保つため陰嚢内にあり、上昇して温めたり、下降して放熱したりしています。停留精巣では温度による影響のため精巣の発達が悪くなると言われています。1歳ごろから温度の影響が出現するとの報告もあるため、遅くとも2歳までには手術をすることをおすすめします。悪性化については停留精巣の男児は健常人に比べて5〜7倍ほど癌になりやすいと言われています。ただし、手術を行っても悪性化を防げるかどうかは不明であるため自己診察が重要となってきます。陰嚢内に精巣が位置していればセルフチェックが行いやすくなります。

停留精巣の手術は、停留精巣側の下腹部(鼠径部)の皮膚の皺に沿って約2センチの切開を行います。精索(精巣に繋がっている血管と精液を運ぶための精菅が一緒になっている束)のつっぱりを剥離し、鞘状突起(腹膜の一部)を剥がします。(鞘状突起内におなかの中の腸が落ち込んだ状態が鼠径ヘルニアです)十分に陰嚢まで降ろせる長さを確保して陰嚢に切開を加えて精巣を陰嚢内に固定します。診察時に精巣が全く触れない場合にはおなかの中に精巣がある可能性も考えられますので腹腔鏡にておなかの中を確認します。おなかの中に精巣を確認できたらそのまま腹腔鏡手術にて精巣固定術を行うこともあります。

手術後は精巣がきちんと固定されているか、固定した精巣が成長し二次性徴を迎えるために必要な男性ホルモンを分泌するかを確認するために思春期を迎えるまでは外来受診を勧めています。 - 副腎の腫瘍(ふくじんのしゅよう)

-

副腎は腎臓の上部に左右の1つずつ存在する小さな臓器で、生命活動の維持や血圧・電解質などの調節に重要な働きをするさまざまなホルモンを産生しています。副腎に腫瘍ができると、このホルモンが過剰に産生され、高血圧や代謝の異常など多彩な症状をおこすことがあります。このようにホルモン産生異常による症状が副腎腫瘍によっておきていることがはっきりすれば、多くの場合は腫瘍を手術で摘出することにより治すことが可能です。 また、腫瘍の中にはホルモン産生のないものもあります。この場合は悪性の可能性の有無や増大傾向の有無などにより手術を行うかどうかを決めます。以前はおなかを切って腫瘍を摘出していましたが、最近ではほとんどすべての手術はおなかを切らない腹腔鏡による手術を行っています。この腹腔鏡による手術では開腹手術と比べて、痛みは少なく、術後の回復も早いため入院期間も短くなっています。

- 精巣腫瘍(せいそうしゅよう)

-

精巣は男性の陰嚢の中にある卵形をした臓器です。左右に1つずつあり、男性ホルモンを分泌する働きと精子を作る働きがあります。精巣腫瘍は精子を作る細胞(胚細胞)から発生することが多く、5歳以下と20歳後半から30歳代に発症する2つのピークを認めます。精巣腫瘍の症状は、痛みや発熱を伴わない陰嚢内容の腫大であり、羞恥心から泌尿器科を受診しないと精巣腫瘍が進行してしまうこともしばしば認められます。精巣腫瘍のリスク因子には停留精巣があり、乳幼児期に停留精巣を陰嚢内に固定する手術の目的の一つは、精巣腫瘍の発見を早くすることであります。

精巣腫瘍は触診と超音波検査で診断され、治療の最初は病気のある側の精巣を摘出する手術を行います。精巣腫瘍は病理学的にセミノーマと非セミノーマの2つに大別され、この病理診断により治療が変わります。非セミノーマは胎児性癌、卵黄嚢腫、奇形腫、絨毛癌の4つの組織型に分類されます。セミノーマのみで構成される単一組織型をセミノーマ、それ以外の単一組織型やいくつかの組織型が混在している場合にはセミノーマの組織型を含んでいても含んでいなくても非セミノーマと称します。血液中の腫瘍マーカーにはα―胎児性タンパク(AFP)とヒト絨毛性性腺刺激ホルモン(hCG)があり、胎児性癌と卵黄嚢腫ではAFPが上昇することがあり、セミノーマと絨毛癌ではhCGが上昇することがあります。

精巣腫瘍は進行が早く、転移をしやすい特徴があり、約30%が転移(リンパ節や肺など)を有する進行した状態で発見されます。CTやMRIで遠隔転移の有無を検査しますが、例え進行した精巣腫瘍でも抗がん剤治療や手術で約80%が根治可能です。当院ではこれまで多くの進行した精巣腫瘍の治療を行っており、また治療に関しては外科や脳外科、放射線科と連携しながら最適な治療を行っております。 - 腎移植(じんいしょく)

-

①腎不全の治療について

腎臓の働きが低下もしくは失われることによって尿毒素や水分が体内に蓄積している状態を慢性腎不全と言います。高血圧や糖尿病、腎臓の病気などが原因で慢性腎不全となりますが、慢性腎不全の治療には血液透析、腹膜透析、腎移植があり、腎移植は唯一の根本的治療であり、慢性腎不全の患者さんの生存率や生活の質を改善します。

②腎移植の種類

腎移植には生体腎移植(親族から提供していただいた腎臓を移植する)と献腎移植(お亡くなりになった方から提供していただいた腎臓を移植する)とがあります。現在、当科では生体腎移植を行なっております。

③生体腎移植の手術

腎臓提供の方(ドナー)の手術は、体に対する負担を軽減するために、お腹に5~12mmのポートを3〜4つ挿入して行う腹腔鏡手術にて行います。 腎臓をもらう方(レシピエント)の手術は通常右の下腹部に約15センチの切開をし、そこに腎臓を移植します。移植後は通常、2週間で退院となり定期的に外来受診をしていただきます。

④手術後の注意点

腎移植後には、拒絶反応と感染症に注意が必要です。拒絶反応とは自分の体とは違うものが体内に侵入してきたときに、それを排除しようとする体の正常な防御反応です。ただ、移植した腎臓に対する巨拒絶反応は腎臓に障害を及ぼし、場合によっては腎臓の働きを無くしてしまうこともあるため、拒絶反応を抑える目的で免疫抑制剤の内服が不可欠です。

体の正常な防御反応を抑える目的で免疫抑制剤を内服するため、ウィルスや細菌などに対しての抵抗力が低下し、感染症にかかりやすくなってしまいます。