製剤室では主に「1.院内製剤の調整」、「2.注射薬(剤)の混合」、「3.外来化学療法室での業務」を行っています。

1.院内製剤の調製

院内製剤とは、疾患の特殊(稀少)性とその程度、臨床研究、包装単位等の理由により市販されていないか、あるいは市販品によって十分にその目的を達成できない場合に限り、院内で調製する製剤です。院内製剤はその性格から一般製剤と特殊製剤に分けられます。

一般製剤

製剤の構成成分が製造承認を得て市販品として国内で供給しているものを、濃度、含有量など汎用性に即した製剤として、予め準備しておく製剤です。必要に応じて供給を行っています。

特殊製剤

国内で製造販売が認可されていない海外承認医薬品および基礎研究や臨床研究においてその有効性、安全性が検討された薬品等で、特殊性のあるものに関し、原則的に1患者1調製として調製する製剤です。

新規に製剤化を依頼する医師は、他に取り得る治療法の検索の結果、臨床において最大の治療効果を期待できる療法であるとするエビデンスを基に必要性を示し、依頼を受けた薬剤師は、臨床使用における薬理作用、副作用、毒性、倫理性(依頼内容によっては倫理委員会での審議も必要)の観点からその妥当性を検討した後、製剤を調製します。また、医師は患者様に対し治療への製剤使用についての承諾を得るため、インフォームドコンセントをとる必要があります。

2.注射薬(剤)の混合調製

一部病棟における高カロリー輸液製剤(TPN)と病棟および外来における抗悪性腫瘍剤の混合調製を行っています。

高カロリー輸液製剤(TPN)

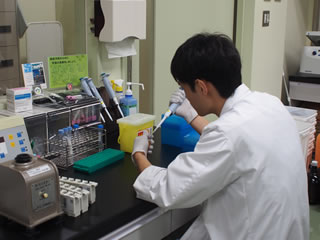

二種類以上の注射薬を混合する事により生ずる配合変化や力価低下などを薬学的に解析し、安全性および有効性を確保しています。また、輸液への微生物汚染を防止するために、無菌室内のクリーンベンチで調製しています。

抗悪性腫瘍剤

適正使用および医療事故防止のため、事前に依頼診療科からのプロトコール申請書および患者ごとのプロトコールシートの提出が必要です。薬剤師は提出書類を基に、処方内容を解析し、配合変化や力価低下はもとより薬剤の投与量、投与経路、投与速度、休薬期間が適正かどうかを確認し、化学療法がより安全に行われよう支援しています。また、抗悪性腫瘍剤による汚染防止のため、特設ブース内のバイオハザード対応クリーンベンチで調製しています。

3.外来化学療法室での業務

現在、専任の薬剤師が外来化学療法室に常駐し外来化学療法室で治療を受けられる患者さんに対して薬剤の投与スケジュールや注意事項の説明、有害事象の観察、薬物相互作用の確認を通して処方提案を行なう等、円滑な外来治療の継続に貢献しています。 また、当院で使用する化学療法のレジメン(治療計画)の作成にも主体的に関与し、安全な治療を行う役割を担っています。 現在、新しい薬剤が次々に登場し、その有害事象も多様化する中で薬剤師の役割も大きく変化しています。医師や看護師といった他職種との連携を図り、患者さんのQOLの向上を目指すと共に、安全に治療が受けられるよう日々業務に取り組んでいます。